|

|

Testo e foto di Paolo Marotto e Bruno Caula

Introduzione

Il Roero, che deve il suo nome alla potente Casata dei Rotari che nel periodo feudale estese il proprio dominio all'intera area , è una piccola zona compresa approssimativamente nel quadrato formato dai comuni di Bra , Alba, Sommariva Bosco e Montà.

Situato all'estremità occidentale del Monferrato ed intensamente coltivato presenta delle valenze naturalistiche assai elevate, soprattutto per la singolarità dei biotopi che vi si possono incontrare. Il clima è piuttosto secco e questo favorisce una vegetazione e una fauna particolare. Profonde vallette si alternano a colline coltivate a vigne e frutteti e a scoscesi pendii; una formazione geologica molto interessante sono le cosiddette "Rocche" (le più famose nei pressi di Pocapaglia ). Il terreno è costituito da marne e da depositi sabbiosi, formazioni adatte alla nidificazione di specie solitamente poco comuni nella nostra regione.

|

|

| prati e filari arborei caratterizzano le zone a margine dei boschi | Le "Rocche" di Pocapaglia |

Il Gruccione e la Colombella trovano un ambiente favorevole nelle pareti a picco anche se di piccola estensione, mentre lungo i corsi d'acqua nidifica il Topino.

Purtroppo non esistono aree protette e questo può considerarsi un grosso problema in quanto il territorio del Roero presenta scarse difese naturali ed è facilmente soggetto ad aggressioni di varia natura (sbancamenti , edilizia indiscriminata, monocolture estensive che si sostituiscono alle tradizionali forme di agricoltura , taglio dei boschi residui, incendi ).

Con un po' di attenzione ogni piccolo incolto , ogni stradina che taglia di netto una costa argillosa tra le vigne , può rivelarsi interessante per praticare dell'ottimo birdwatching con piacevoli avvistamenti.

|

|

| Gruccione Merops apiaster | Upupa Upupa epops |

Upupe, Torcicolli, Codirossi e Canapini possono essere avvistati con relativa facilità nel periodo estivo, insieme ai sempre più frequenti Gruccioni e alle belle Tortore selvatiche. Più elusive, e quindi più difficili da contattare, sono la Sterpazzola e la diffidente Sterpazzolina. Nelle sere d'estate non è raro sentire il richiamo dell'Assiolo ed il trillo del Succiacapre.

E' appunto il periodo tardo primaverile - estivo quello migliore dal punto di vista ornitologico; occorre comunque tenere in considerazione il problema rappresentato dalla forte insolazione con relativo innalzamento della temperatura a cui le zone più esposte sono soggette.

Interessanti osservazioni possono essere compiute anche nei mesi invernali: diverse specie di Turdidi, Fringillidi ed Emberizidi formano gruppi anche consistenti che si riuniscono per alimentarsi. Presso la Cascina Baroli, a Baldissero d'Alba, è in funzione dal 1976 una stazione di inanellamento permanente facente capo al Museo Civico Craveri di Bra, presso la quale sono stati inanellati fino ad oggi circa 70.000 uccelli appartenenti a 106 differenti specie.

Varie specie di rapaci frequentano il Roero: vi nidificano infatti Nibbio bruno, Poiana, Falco pecchiaiolo, Astore, Sparviere, Lodolaio e Gheppio. Albanella reale, Smeriglio e Pellegrino sono presenti durante lo svernamento.

Purtroppo la progressiva e rapida diminuzione di pendii cespugliati ed incolti ha sottratto ambienti potenzialmente idonei alla riproduzione ed alla ricerca di cibo per almeno due specie di Averle : la capirossa e la piccola, quest'ultima comunque ancora discretamente rappresentata. Diverse specie di zigoli frequentano la zona nei vari periodo dell'anno : lo Zigolo giallo, lo Zigolo nero, il più raro Ortolano e lo Strillozzo sono degli obiettivi piuttosto facili da centrare durante un'uscita nel Roero.

|

|

| Zigolo nero Emberiza cirlus | Averla piccola Lanius collurio |

Le zone umide del Roero: gli Stagni di Ceresole d'Alba

Nel Comune di Ceresole d'Alba, tra i primi rilievi del Roero e la pianura cuneo-torinese, il terreno argilloso e particolarmente impermeabile ha favorito nel corso degli anni la formazione di alcuni stagni naturali, spesso di modesta estensione, distribuiti in maniera puntiforme nella campagna coltivata. Con alterne vicissitudini, gli specchi d'acqua vengono perloppiù utilizzati dagli agricoltori come risorsa idrica per l'irrigazione; in alcuni casi vengono frequentati per la pesca sportiva. L'importanza relativamente marginale di questi biotopi nei confronti dell'agricoltura presenta due aspetti contrapposti: se da un lato questa garantisce una relativa assenza di fonti di disturbo, le frequenti e spesso repentine modifiche del regime idrico compromettono sovente intere stagioni riproduttive di alcune specie acquatiche come Tuffetto, Svasso maggiore e Folaga. La totale assenza di forme di protezione e di vincoli ambientali rende oltremodo precaria la sopravvivenza di questi fragili ecosistemi.

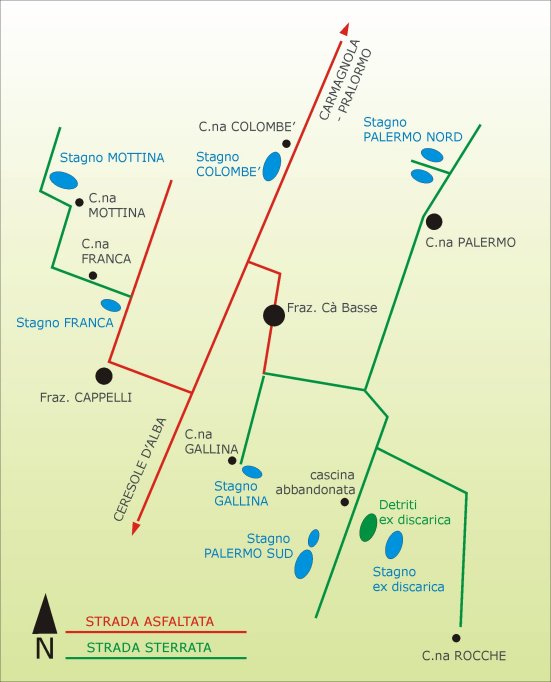

Un'escursione che porti a visitare gli stagni più importanti parte dall'abitato di Ceresole d'Alba, facilmente raggiungibile sia da Bra che da Carmagnola attraverso la Strada Provinciale 661. Va innanzitutto ricordato che tutti gli stagni ricadono all'interno dei terreni agricoli facenti capo alle varie "Cascine" da cui gli stessi prendono il nome; per tale ragione è bene sincerarsi di muoversi sia in auto che a piedi in modo da non causare disturbo ed intralcio alle attività lavorative agricole.

Dalla piazza centrale di Ceresole d'Alba, lungo la strada comunale che conduce alla direttrice Carmagnola-Pralormo si attraversa una campagna in cui si possono fare interessanti osservazioni: in periodo riproduttivo sono frequenti Pavoncelle, Averle piccole, Saltimpali, Zigoli neri e Canapini. Pispole, Peppole ed altri Fringillidi nei mesi invernali attirano sovente Albanelle reali e Smerigli. Percorsi pochi chilometri, un cartello sulla sinistra conduce alla Frazione Cappelli, superata la quale si incontra lo stagno della Cascina Franca, piccolo e sovente disturbato (un incolto che ospitava un dormitorio di Albanelle reali è stato da alcuni anni "bonificato"). Ben più interessante è lo stagno Mottina, raggiungibile più avanti percorrendo la sterrata che passa sulla sinistra dell'omonima Cascina. L'accesso allo stagno non è molto agevole, in quanto circondato da una fascia boschiva e da un pioppeto lungo la strada. Merita comunque una visita in quanto nel corso degli anni l'area ha ospitato specie rare come Mignattaio, Quattrocchi, Schiribilla e Piovanello tridattilo.

|

|

| Stagno Mottina | Airone rosso Ardea purpurea (foto M.Mendi) |

Ritornati sulla strada principale, si procede in direzione nord (verso Pralormo) fino alla successiva deviazione (questa volta sulla destra) per la Cascina Palermo. Superata la piccola Borgata Cà Basse, e quando la strada diventa sterrata, si può proseguire diritto per poche decine di metri fino al piccolo stagno della Cascina Gallina. Seguendo invece la sterrata che curva a sinistra e procedendo poi in direzione Cascina Rocche, si giunge in vista della collina di detriti realizzata durante gli scavi di preparazione di una discussa discarica, in seguito poi abbandonata. L'ampia area di scavo, posta alcune decine di metri dietro, si è nel corso degli anni allagata e naturalizzata con salici e tife, formando un habitat ideale per Aironi cenerini, Aironi rossi, Tuffetti e varie Anatre di superficie. Tra le specie interessanti osservate Moretta tabaccata, Frullino, Voltolino e Tarabusino. La zona è diventata un sito regolare di svernamento per l'Averla maggiore.

Sono frequenti anche Nibbio bruno, Colombella e Gruccione; il Beccamoschino ha nidificato occasionalmente. Tra i Passeriformi più rappresentativi Canapino, Cannaiola verdognola, Averla piccola e Saltimpalo.

|

|

| Stagno Palermo | ex discarica di Cascina Rocche |

Dalla parte opposta, protetto da una sempre più esigua fascia di bosco ripariale e "soffocato" da campi di mais e pioppeti, lo Stagno Palermo costituisce probabilmente una delle aree di sosta più appetite dagli uccelli acquatici migratori. Se infatti le specie nidificanti non sono molte (sembra ormai definitivamente scomparsa come tale la Marzaiola), le specie migratrici osservate annoverano Svasso piccolo, Volpoca, Fistione turco, Gru, Tarabuso ed addirittura, in un'occasione, un gruppo di ben 11 Fenicotteri ! Il Falco di palude, l'Albanella reale ed il Pellegrino compaiono regolarmente, così come quasi tutte le specie di limicoli.

Ritornando indietro lungo la sterrata, si attraversa il grande podere della Cascina Palermo e si giunge in prossimità dei due piccoli bacini che, pur se di modesta estensione, ospitano specie interessanti come Tuffetto e Svasso maggiore (entrambe nidificanti) e nei periodi di passo varie specie di Ardeidi e di Anatidi, nonché Limicoli e Rallidi (tra cui Schiribilla e Porciglione).

|

|

| Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides | Lo Stagno Palermo in inverno |

Infine, ritornando lungo la strada principale per Pralormo, sulla sinistra si apre lo specchio d'acqua dello stagno Colombè che ospita in inverno varie specie di anatre tuffatrici.

Tutta l'area di campi, filari arborei ed incolti attorno agli stagni sopra descritti offre spesso possibilità di avvistamenti interessanti, in modo particolare nel periodo primaverile ed invernale, arricchendo ulteriormente la nostra check list finale.

|