|

|

Testo di Pier Luigi Beraudo

Introduzione

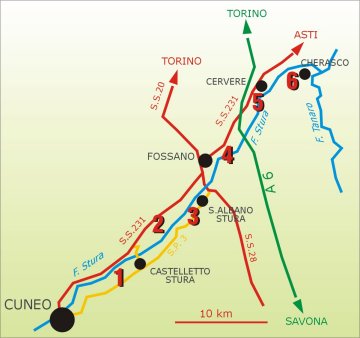

Il Fiume Stura di Demonte corre per circa 40 km nella Pianura cuneese orientale, dalla città di Cuneo a Cherasco, dove confluisce nel Fiume Tanaro, affluente del Po.

Conosciuto per la sua grande capacità di autodepurazione, lo Stura nel 1992 è stato incluso dalla C.I.P.R.A. (Commissione Internazionale Protezione delle Alpi) tra i cinque corsi d'acqua dell'intero arco alpino con caratteristiche di integrità dal punto di vista naturalistico. Non a caso è stato uno degli ultimi corsi d'acqua della Pianura Padana ad ospitare la Lontra, qui estintasi all'inizio degli anni anni ottanta.

Negli ultimi anni però molto è cambiato; le attività umane ed i sempre più frequenti eventi metereologici eccezionali hanno infatti pesantemente intaccato gli equilibri naturali del fiume, che resta tuttavia un'importante risorsa naturale per le cittadine che su di esso si affacciano.

Caratteristiche

Geomorfologicamente il corso planiziale del fiume è caratterizzato da ampi terrazzamenti di origine fluvio-glaciale sui quali resistono fasce di bosco anche estese, soprattutto in corrispondenza dei profondi valloni formati dai piccoli rii affluenti.

Alla Robinia, predominante con estesi cedui, si alternano querco-carpineti e boschi misti, mentre sulle aree golenali i saliceti-ontaneti sono ormai estremamente ridotti a causa della loro sostituzione con i pioppeti industriali. In generale gli ambienti forestali sono molto degradati, a causa dei tagli indiscriminati e degli scorretti interventi selvicolturali.

Il paesaggio agricolo è rappresentato soprattutto da coltivi di mais, prati da sfalcio e da pascolo, alternati alle aree di margine ed ai terreni improduttivi (incolti, gerbidi, zone umide etc.). A causa comunque delle oggettive difficoltà agronomiche delle aree più vicine al fiume e della mancanza di continuità familiare nell'attività agricola con conseguente spopolamento a favore dei nuclei urbani vicini, lungo alcuni tratti dello Stura si sono conservati tratti di campagna tradizionale nei quali trovano ancora spazio filari arborei e siepi naturali, prati umidi e rogge.

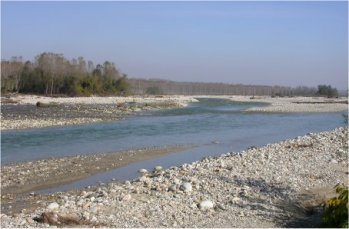

Gli ambienti acquatici naturali, oltre al corso del fiume, sono ridotti a piccoli stagni, spesso alimentati da sorgive, delle quali la vallata dello Stura è particolarmente ricca. Il greto è ampio e ciottoloso, con abbondanti depositi sabbiosi. Negli ultimi anni la coltivazione di cave di estrazione di materiale litoide e la loro naturalizzazione, indotta attraverso recuperi finalizzati o spontanea, ha creato interessanti habitat che hanno aumentato le potenzialità del fiume soprattutto nei confronti dell'avifauna.

|

|

| Greto dello Stura (foto B.Caula) | Dal greto dello Stura, l''inconfondibile profilo del Monviso (foto B.Caula) |

Principali aree amministrate

Ai sensi della Legge Regionale 70/96 tre estese aree sono state affidate in concessione ad altrettante aziende agrituristico-venatorie, un'area è gestita dalla Provincia e dall'ATC Cn1 come zona di ripopolamento e cattura ed una è oasi di protezione. Nel territorio del comune di Cuneo è presente un'area boschiva istituita a parco comunale extraurbano.

Tra le zone umide rinaturalizzate con progetti di recupero la più importante si trova nel comune di S.Albano Stura e viene a parte descritta (itinerari consigliati).

Come arrivare

Da Fossano, ben servita dall'A6 Torino-Savona, la S.S. 231 e la S.P.3 collegano Cuneo e costeggiano la valle del fiume dai due lati per una ventina di km. Numerose strade secondarie, soprattutto presso le frazioni o i comuni attraversati, portano al fiume scendendo lungo i terrazzamenti coltivati. Analoghi accessi si trovano tra Fossano e Cherasco, in particolare presso il comune di Cervere, mentre dal centro del paese di Salmour una ripida strada conduce direttamente sul greto del fiume.

| L'avifauna

Sono circa 80 le specie di uccelli nidificanti lungo il corso planiziale del fiume Stura. Esso è anche un'importante via di migrazione, soprattutto autunnale, verso i colli delle Alpi Marittime e gli habitat presenti forniscono a molte specie di uccelli opportunità di sosta ed alimentazione. In inverno sono soprattutto le specie acquatiche a privilegiare gli ambienti umidi, in particolare quelli protetti dalla caccia. I rapaci, diurni e notturni, sono ben rappresentati, con undici specie nidificanti. Tra queste ultime le più comuni sono la Poiana, lo Sparviere, il Lodolaio ed il Gufo comune. Durante la migrazione è regolare la presenza del Falco pescatore, del Falco di palude e del Falco cuculo, mentre in inverno le zone aperte sono frequentate dall'Albanella reale. |

|

| Sparviere maschio. Questo rapace è presente con regolarità nei boschi ripariali (foto M.Mendi) |

Gli ambienti boschivi ospitano un buon numero di specie, alcune delle quali si sono ben adattate ai pioppeti di impianto, come il Colombaccio, il Picchio rosso maggiore ed il Rigogolo. Oltre a quelle più comuni ci sono specie localizzate perché ecologicamente più esigenti, come la Tortora, il Picchio rosso minore, il Tordo bottaccio, la Cincia bigia, il Picchio muratore ed il Rampichino .

Gli ambienti aperti, costituiti dalla campagna alberata e dalle aree di transizione con il bosco ed il greto, ospitano tra le specie più contattabili il Picchio verde, mentre sono divenuti rari il Torcicollo e l'Upupa.

Negli arbusteti ed incolti, alcuni dei quali estesi, raggiungono buone densità il Canapino e la Cannaiola verdognola, mentre sono localizzati l'Averla Piccola ed il Saltimpalo.

Le zone umide, costituite principalmente da pochi stagni tra i quali due pregevolmente naturalizzati, offrono rifugio agli ardeidi. Tra questi l'Airone rosso, l'Airone bianco maggiore, svernante in buon numero, il Tarabuso ed il Tarabusino. Sono facilmente osservabili la Folaga ed il Tuffetto, mentre tra gli anatidi l'Alzavola è ben rappresentata durante lo svernamento. Non manca inoltre la possibilità di contattare specie più elusive, come il Porciglione e la Schiribilla.

|

|

| Porciglione, svernante regolare e nidificante localizzato nelle residue aree umide (foto M.Mendi) | La Folaga è presente sia come nidificante che nei mesi invernali (foto M.Mendi) |

| I canneti ospitano il Cannareccione mentre l'Usignolo di fiume è piuttosto localizzato nei saliceti umidi.

Sul greto dello Stura è d'obbligo l'incontro, durante il periodo riproduttivo, con il Piro piro piccolo ed il Corriere piccolo, mentre è divenuta rara la Sterna comune. In questo ambiente è osservabile anche il Gruccione, nidificante con alcune piccole colonie. Un'uscita invernale lungo il fiume, soprattutto nel tratto più a valle, vi permetterà di osservare facilmente il Cormorano, il Gabbiano reale ed il Gabbiano comune. Potrà essere invece soltanto occasionale l'incontro con lo Zafferano, la Gavina ed il Gabbiano corallino. |

|

| Corriere piccolo, Caradriforme nidificante lungo il greto (foto M.Mendi) |

Itinerari consigliati

Occorre premettere che a parte "l'Oasi della Madunina" nel Comune di S.Albano, dove gli acquatici sono facilmente osservabili dai capanni grazie alla loro relativa tranquillità, tutto il corso del fiume sopra descritto si presta in egual misura ad uscite di birdwatching, praticamente in ogni periodo dell'anno. Inoltre si tenga presente che la riva idrografica sinistra, tra il greto e la sommità dello scalino erosivo, si sviluppa generalmente su ampio fronte, con terrazzamenti coltivati e "rive" a ceduo, mentre la riva destra ha uno sviluppo generalmente più breve, con estesi boschi in pendio e residue fasce di bosco ripariale.

| 1. Nei comuni di Cuneo e Castelletto Stura, sulla riva orografica destra dello Stura, alcune strade in buone condizioni conducono al fiume dalla strada provinciale n. 3, scendendo lungo i terrazzamenti fluviali. In particolare si può utilizzare la strada che porta alla Cascina S.Anselmo, superata la quale si scende verso il fiume arrivando all'area comunale destinata a parco comunale extraurbano (non attrezzata). In tutta la zona sono ancora presenti residui querco-carpineti e fasce boschive ripariali a salice ed ontano. Qui è possibile osservare alcune specie forestali, come il Picchio rosso minore ed il Picchio muratore. |

|

| Foto B.Caula |

| 2. Nel comune di Fossano, tra la loc. S.Stefano e la fraz. Murazzo, lungo la S.S. 231, è possibile raggiungere il fiume dalle innumerevoli strade di servizio alle aziende agricole (tutte bitumate nel tratto iniziale). In questa zona alcuni stagni con abbondante vegetazione palustre ospitano, tra le altre specie, il Tarabusino ed il Cannareccione. |

|

| Foto B.Caula |